当館の保存修理工事が始まってから5月で6ヶ月が経ちました。

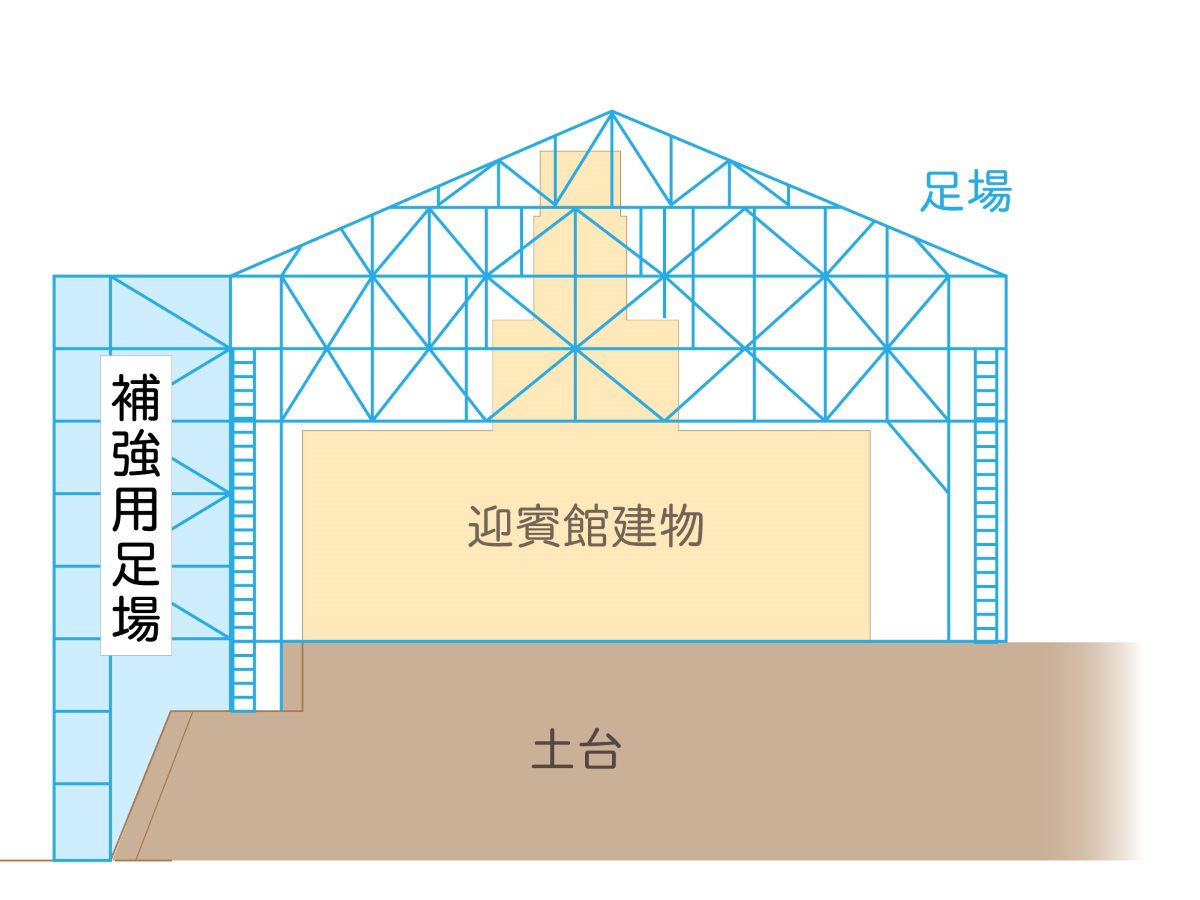

現在は建物の周りを完全に足場と素屋根のテントが覆い、写真のような状態になっています。

今回は、この足場と素屋根についてご紹介します。

まず、建物の周りを覆っている足場についてです。

一般的に、足場を設置する場合には建物の壁に直接固定して強度を確保することが多いのですが、当館は壁の強度がそれほど強くはない上に重要文化財ということもあり、直接壁と繋ぐ方法は採用していません。

そのため、足場自体の強度を高めることで強風やねじれへの対策をする必要がありました。

写真のようにパイプを縦横に張り巡らせ、さらに斜めにも組み込むこと(トラス構造)で補強しています。

また、当館の西側は急な斜面になっていますので、通常の足場以外にも「補強用足場」を設けてさらに安全性を高めています。

次に素屋根についてです。

今回の修理工事では、防水工事のために屋根の防水層を撤去することから、建物への雨水の浸入を防ぐ目的で素屋根が設置されました。

過去に行われた修理工事でも設置はしていましたが、今回初めて素屋根にテントシートが使われています。

テントシートを採用した理由の一つにシートの素材の軽さがあります。

当館は丘の斜面に沿って建てられているため、足場の多くは斜面に設置されます。補強用足場の設置など安全性には十分配慮していますが、今回の工事では地盤への影響を少しでも低減させるために、素屋根の素材を軽いものにしました。

また、高台は風の影響を受けやすいのですが、シートはヒモで確実に足場に留められる構造のため、強風に強いことも、この素材を選んだ理由の一つです。

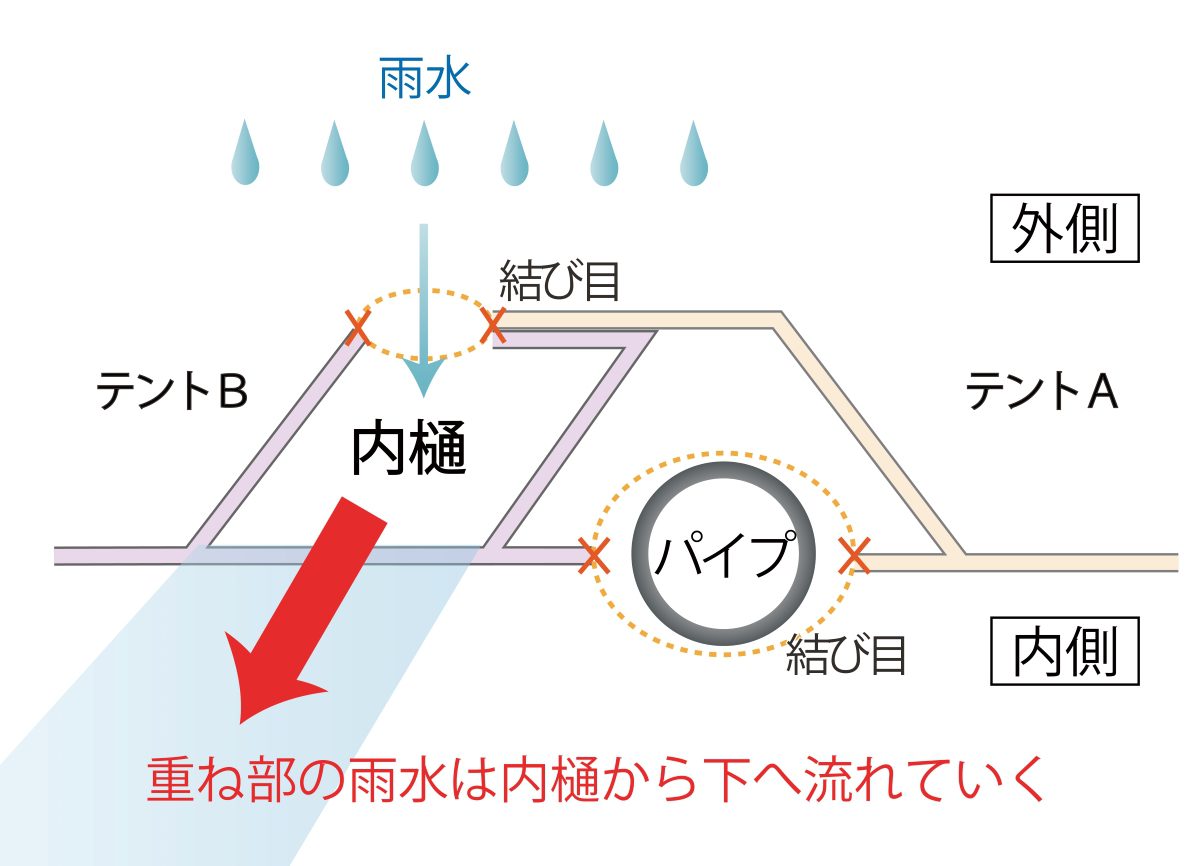

しかし一般的に、テント屋根はシート同士の重ね合わせ部分から漏水しやすいと言われています。その弱点をどのように克服したのでしょうか?

実は、重ね合わせ部分に工夫があるのです。

テントシート重ねあわせ部分断面図

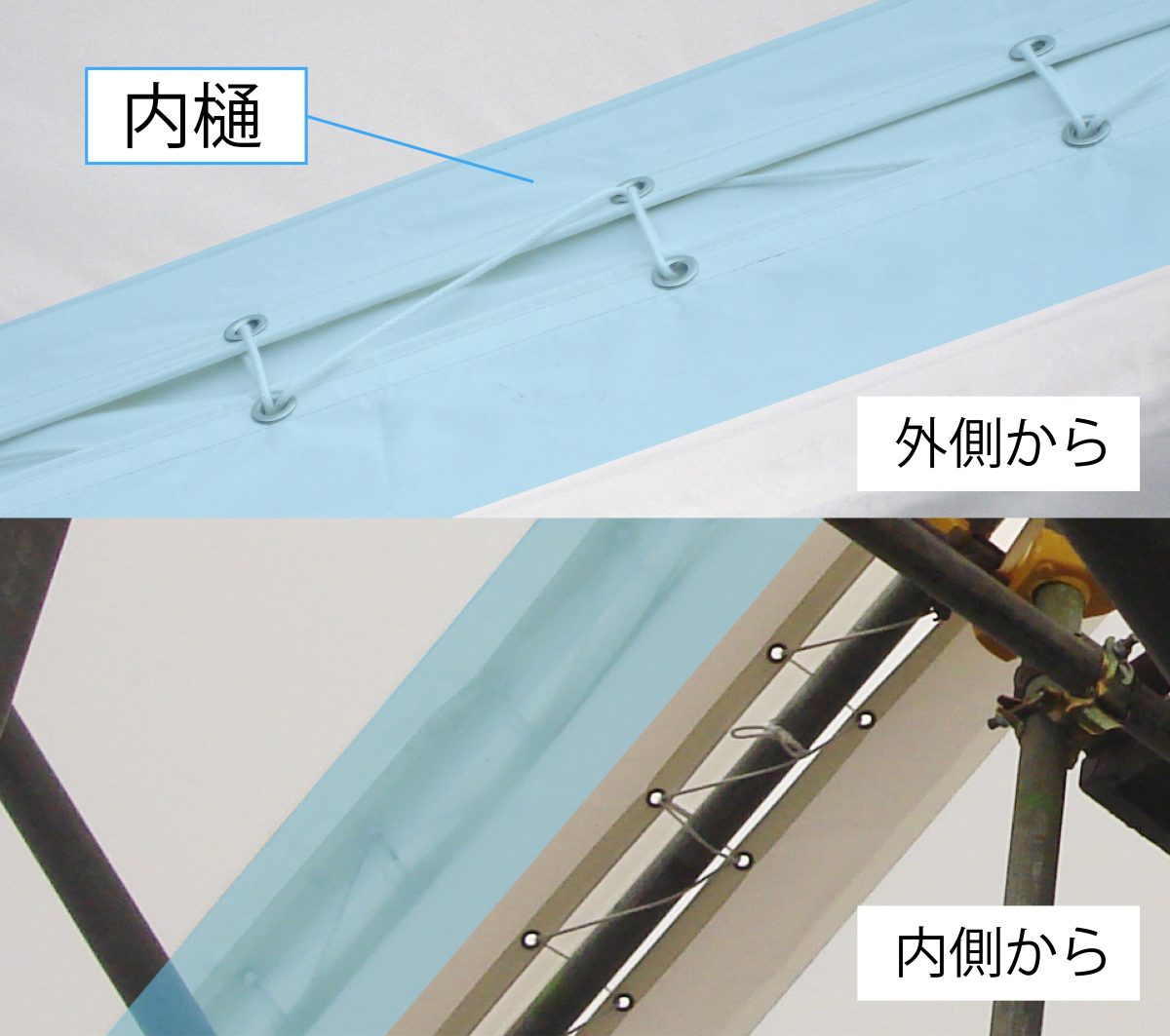

上図のように、パイプの部分を袋状にして雨水が浸入しないようにし、その外側を樋のようにして(内樋)、水が流れ落ちるよう工夫しています。

また、内側からテントの取り付けが出来ることや、光をある程度通すので内側が明るくなることもシートの利点です。

いかがでしたでしょうか?

貴重な建物を守るため、このように様々な配慮や工夫をしながら工事は進められています。

詳細は未定ですが、いずれ工事中の様子を一般の方にも見学していただくツアーを開催する予定です。その際には足場や素屋根にも注目してみて下さい。

次回の工事だよりは飾り石についてお届けします。