今回は、飾り石の補修についてご紹介します。

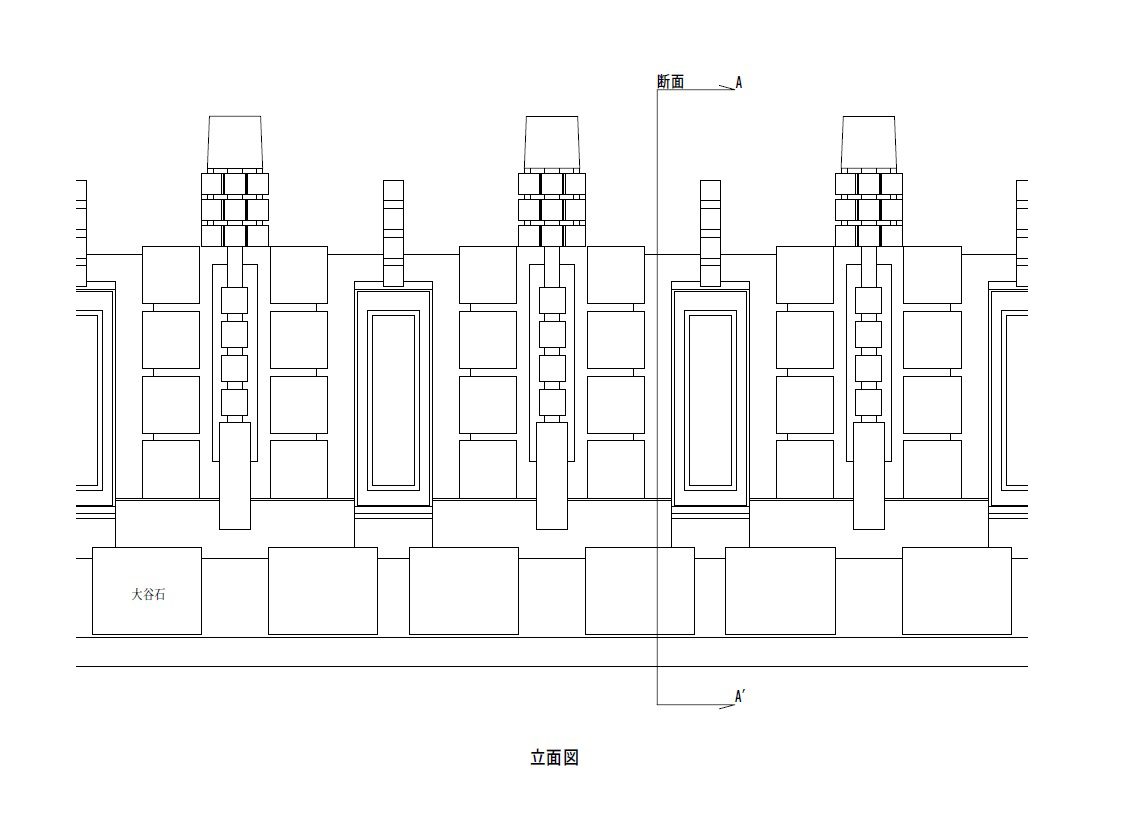

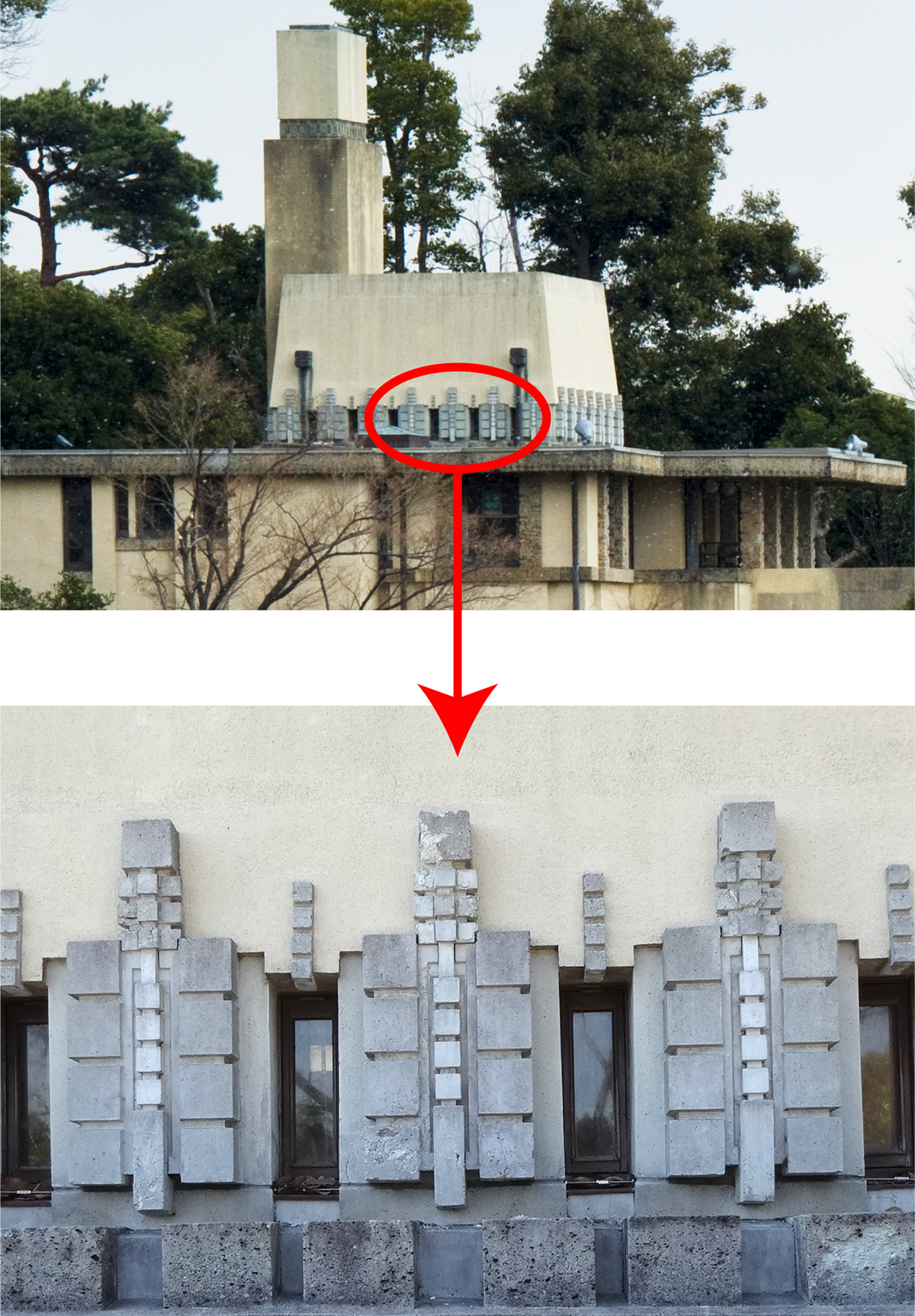

当館では様々な装飾が施されていますが、外観では庇(ひさし)の上に並ぶ飾り石がこの建物のアクセントとなっています。

どことなくマヤ文明の遺跡のような雰囲気もありますね。

館内に目を向けると、天井周りに小さな窓がいたるところに配置されているのも当館の特徴の一つです。

小窓の数は全部でなんと170個あります。

しかし、これだけの数がある小窓にもかかわらず、外から見るとほとんど分かりません。

実は飾り石の少し奥まったところに小窓が設置されているため、一見気付きにくくなっているのです。

下の写真は食堂の外側にある飾り石ですが、間に小窓が見えているのが分かりますでしょうか?

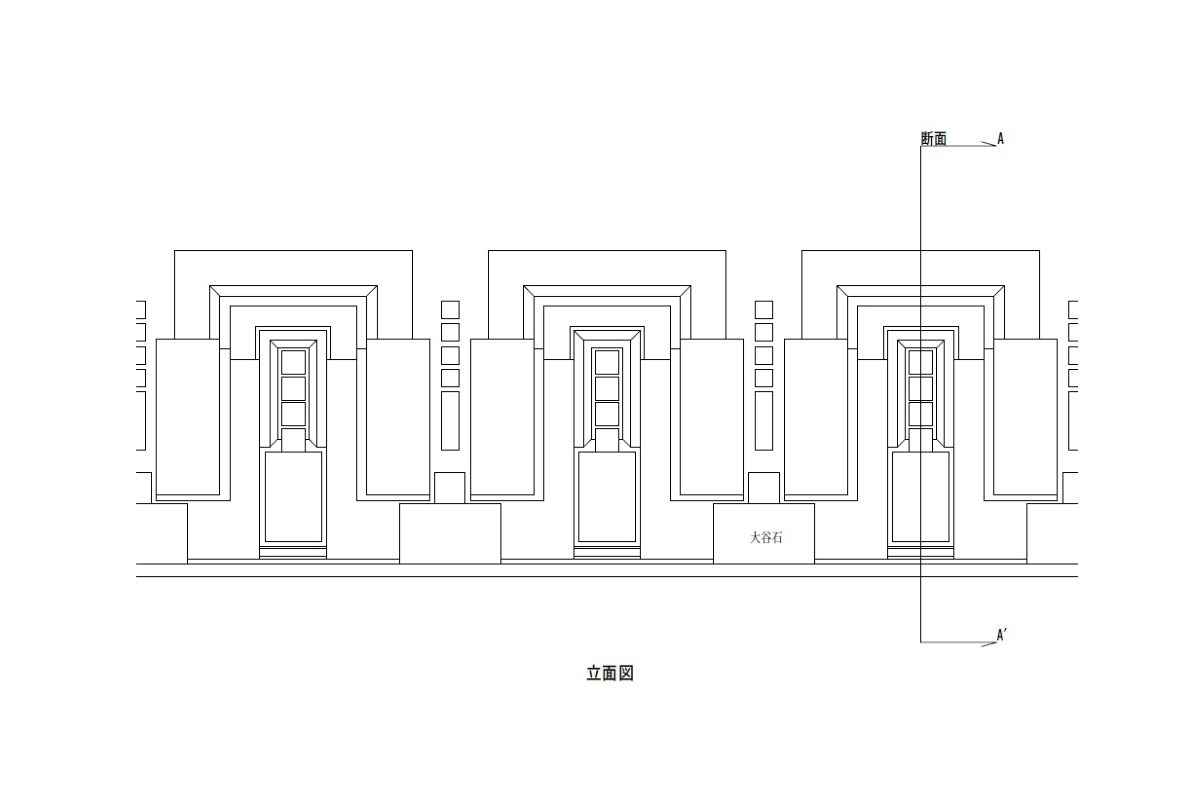

ご来館の際に飾り石をじっくりご覧になる事はあまりないと思いますが、実はこの飾り石には2つの種類があります。

ここでは、上の写真にある真ん中の軸が突き出たようなデザインのものをⅠ型、もう一つのデザインをⅡ型としてご紹介します。

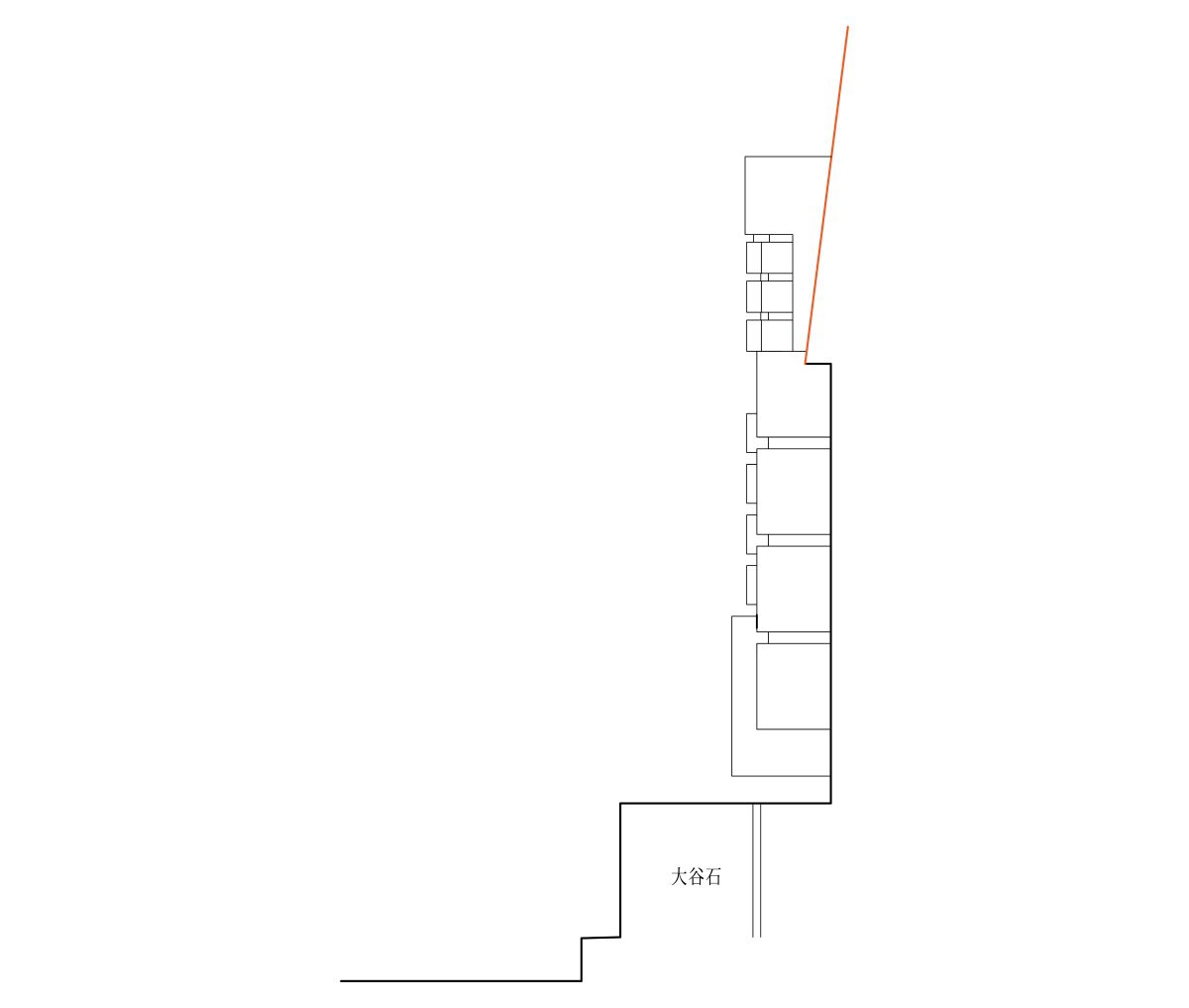

図面をご用意しましたので、どうぞご覧ください。

どちらもシンプルな形が組み合わさって、複雑なデザインとなっています。

特にⅠ型はⅡ型よりもデザインが複雑で、しかも上部の突き出ている部分が斜めの壁(下図のオレンジ線部分)にかかっています。

Ⅰ型断面図

Ⅱ型は工事現場で型枠を組んで施工しますが、Ⅰ型の形状は現場施工では難しく、事前に加工場でそれぞれの部材を作って現場で組み立てる、いわゆるプレキャスト工法で施工します。

また、この2種類の飾り石はどちらも大谷石の砕石、砂、セメントを混ぜて作られています。

しかし、大谷石は水分を含みやすいこともあり、経年によって剥落・剥離している箇所が多く見受けられます。

そこで今回の工事では、耐久性を高めるために材料や配合比率を見直すことになりました。

表面の風合いも重要なポイントになりますが、これがなかなか調整が難しく、例えば混ぜる砂ひとつとっても、産地や表面の仕上げ方によって、風合いが変わってしまいます

そのため、材料・配合比率・仕上げ方をそれぞれ変えたサンプルを相当数作りました。

その上で、サンプルを水に浸したあと50℃から-20℃の温冷を繰り返したり、サンプルに荷重を加えたりするなどの試験を行い、最適な材料と配合比率を検討しています。

圧縮強度試験

特にI型は、次の修理の参考にするために、今回はあえて実験的な補修にとどめて経年変化を観察する予定です。

全ての飾り石をきれいに修理できるのは、まだしばらく先になりそうですね。

3階の主寝室や4階のバルコニーなどからこの飾り石を見ることができます。

フランク・ロイド・ライトのデザインを守るため、専門家や行政関係の方々には本当にさまざまな面でご協力をいただきながら工事を進めていますが、文化財の補修の大変さを改めて実感しています。