足場の撤去が完了し、外観を見ていただけるようになりました。

壁が綺麗になり、以前より明るく感じます。

飾り石の補修の続報です。

これまでの経過は「工事だより vol.5」、「工事だより vol.6」でお伝えしてまいりました。

2種類ある飾り石のうち、このブログでは下の写真のように、真ん中の軸が突き出たようなデザインのものを【Ⅰ型】、もう一つのデザインを【Ⅱ型】としています。

前回の「工事だより vol.6」では【Ⅱ型】の施工方法についてお伝えしましたが、今回は【Ⅰ型】の施工方法をご紹介します。

全体を復元する場合、【Ⅱ型】は3つのパーツに分け、主たる部分は現場施工、補足的パーツ2ヵ所は前もって部材を製作して現地で取り付けるプレキャストの、2つの方法を組み合わせました。(詳細は「工事だより vol.6」ご参照)

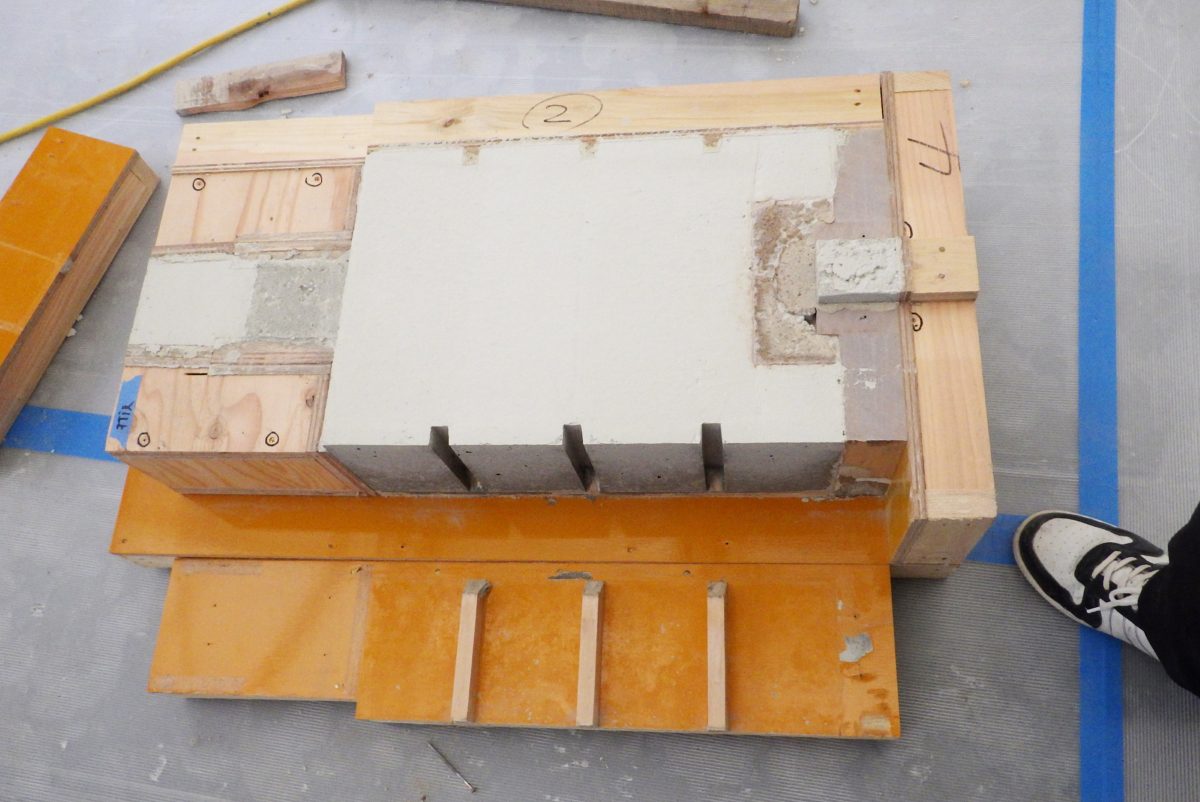

一方【Ⅰ型】は、形状が複雑で現場施工が難しいため、一体物を予め製作し、現場で取り付けるプレキャストのみで対応しました。

過去の修理では【Ⅰ型】も5つのパーツに分けていたのですが、継ぎ目があるとそこから水が入り、内部に入れた鉄筋が錆びて膨張し、飾り石が爆裂する原因となるため、今回は分割を避け鉄筋もなくしました。

そのため、型枠が複雑なものになっています。

【Ⅰ型】型枠

この型枠に材料を流し込みます。

ちなみに、下の写真で右に5つ並んでいる小さい型枠は、部分的な補修用の部材を作るためのものです。

「工事だより vol.5」でもご紹介していますが、今回の修理工事のために材料や配合を見直しました。

材料は白セメント・セメント・山砂・大谷石の砕石で、山砂と大谷石はふるいに掛けています。特に大谷石はミソと呼ばれる粘土質で茶褐色の部分があり、これをふるいに掛けて取り除かなければなりません。

材料が固まったら型枠を解体します。

下の写真は取り付け部です。

空洞の中に文字の”井”のように組まれた鉄筋があるのが分かりますか?

製作した飾り石の方にも、裏面に同じ形の溝を掘ります。

取り付けには接着剤を用いますが、溝を鉄筋にはめ込むことで、より強固に飾り石を固定できます。

このようにして飾り石を取り付け、足元に大谷石を設置、モルタル仕上げを行い完成です。

飾り石は【Ⅰ型】【Ⅱ型】あわせて全部で177個ありますが、このように一つ一つ丁寧に手作業で補修を行いました。

現在、ほぼすべての補修が完了しています。

館内の工事も順調に進んでいます。

建具は金具の洗浄や建付け調整・塗装などがほぼ完了し、カーペットは交換のために古いものが撤去され、現在は床板が露出しています。

写真は2階の応接室です。

床板も、作り付けの家具などと同様、すべてマホガニーです。

一部で床鳴りがしていましたので補修して、最終的には新しいカーペットを敷き直す予定です。

応接室の床仕上げは竣工時からカーペット敷きになっていましたが、このままフローリングにしても雰囲気が良さそうですね。

竣工時の応接室

ちなみに、応接室の床板は幅がきれいに揃っていますが、3階和室の床板は下の写真の通り幅が不揃いです。

畳の下で目に触れることがないので、端材を有効活用したのではないかと思われます。(もっとも、この床板もマホガニーですが…)

和室の床板の話は、過去に「工事だより vol.2」や「工事だより vol.3」でも取り上げています。

今後は、保存修理工事と並行して、手すりの設置、エアコン・コンセントの増設、ライトアップ用照明の再設置などの活用工事も行っていく予定です。

工事が進みましたら、またブログでご紹介します。